Les particules roulantes rendent les suspensions plus fluides

Première mesure du frottement de roulement de particules minuscules, de l'ordre du micromètre

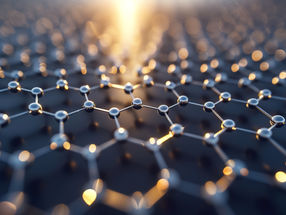

Laques, peintures, béton - et même ketchup ou jus d'orange : Les suspensions sont très répandues dans l'industrie et dans la vie de tous les jours. Par suspension, les spécialistes des matériaux entendent un liquide dans lequel de minuscules particules solides insolubles sont uniformément réparties. Si la concentration de particules dans un tel mélange est très élevée, on peut observer des phénomènes qui vont à l'encontre de notre conception habituelle d'un liquide. Par exemple, ces fluides dits non-newtoniens deviennent soudainement plus visqueux lorsqu'une force importante s'exerce sur eux. Pendant un bref instant, le liquide se comporte comme un solide.

Cet épaississement soudain est dû aux particules présentes dans la suspension. Si la suspension est déformée, les particules doivent se réarranger. D'un point de vue énergétique, il est plus avantageux qu'elles roulent les unes sur les autres dans la mesure du possible. Ce n'est que lorsque cela n'est plus possible, par exemple parce que plusieurs particules sont coincées, qu'elles doivent glisser l'une par rapport à l'autre. Cependant, le glissement nécessite beaucoup plus de force et le liquide semble donc macroscopiquement plus visqueux.

Les interactions qui se produisent à une échelle microscopique affectent donc l'ensemble du système et déterminent la manière dont une suspension s'écoule. Pour optimiser la suspension et influencer spécifiquement ses caractéristiques d'écoulement, les scientifiques doivent donc comprendre l'ampleur des forces de frottement entre les particules individuelles.

Qu'ont étudié les scientifiques ?

Les chercheurs en matériaux de l'ETH Zurich, dirigés par Lucio Isa, professeur d'interfaces et de matière molle, ont mis au point une méthode de mesure des forces de frottement entre des particules individuelles de quelques micromètres de diamètre seulement.

Les chercheurs ont utilisé un microscope à force atomique pour effectuer leurs mesures. Le doctorant Simon Scherrer a d'abord mis au point un support de taille microscopique qui sert à capturer une seule particule sphérique. Ils ont ensuite déplacé cette particule "piégée" sur une surface plane présentant les mêmes caractéristiques que la particule, à l'aide du microscope à force atomique. De cette manière, les chercheurs ont pu imiter deux particules se déplaçant l'une devant l'autre et mesurer les forces infimes entre les surfaces.

Pourquoi est-ce si important ?

Les particules examinées sont minuscules - à peine 12 micromètres, c'est-à-dire 12 millionièmes de mètre, de diamètre. Il était donc difficile de mettre au point une technique de mesure appropriée pour mesurer le frottement de roulement sur la particule. La fabrication d'un support adéquat s'est avérée particulièrement difficile. "J'ai dû développer 50 versions jusqu'à ce que j'en trouve une qui réponde aux exigences", explique M. Scherrer.

Les chercheurs ont fabriqué différentes particules afin de comprendre comment la surface des minuscules particules affecte le comportement de la suspension. "Les particules à la surface lisse ou très glissante glissaient simplement l'une sur l'autre, quelle que soit la force avec laquelle nous les pressions l'une contre l'autre", explique M. Scherrer.

Il en va tout autrement des particules rugueuses ou collantes, qui s'engrènent les unes dans les autres comme des roues dentées et roulent avec peu de résistance. Enfin, les chercheurs ont fixé les particules dans le support afin de mesurer leur frottement de glissement. Cette friction est plusieurs fois supérieure à la friction de roulement et explique l'épaississement spectaculaire des suspensions.

À quoi cela sert-il ?

Les chercheurs ont pu déduire directement de leurs mesures les coefficients de frottement de roulement et de glissement des particules respectives. Ces chiffres peuvent être utilisés dans des modèles informatiques pour simuler des suspensions avec une fraction élevée de particules, par exemple, et déterminer ainsi les caractéristiques optimales de l'écoulement. Ces connaissances sur les mécanismes microscopiques à l'origine de l'épaississement ouvrent la voie à de nouvelles approches pour l'optimisation des suspensions destinées à des applications dans l'industrie, la construction ou la vie quotidienne.

Parmi les bénéficiaires, on peut citer l'industrie du béton ou les fabricants de microélectronique. Ces derniers utilisent déjà des suspensions denses contenant des particules métalliques conductrices pour souder des composants sur des circuits imprimés. La pâte à souder est pressée à travers des buses étroites. Si la pression est trop forte, la pâte peut soudainement s'épaissir et obstruer la buse.

"Afin de prévenir ce comportement et d'optimiser ces suspensions, nous devons savoir précisément comment les particules se comportent à l'échelle microscopique et quelles sont les forces qui interviennent dans le processus", explique Mme Isa.

Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Anglais peut être trouvé ici.