Cellules solaires en pérovskite : les contraintes thermiques sont la clé de la stabilité à long terme

Les cellules solaires à pérovskite sont très efficaces et peu coûteuses à produire. Cependant, elles manquent encore de stabilité au fil des décennies dans des conditions météorologiques réelles. Une collaboration internationale de recherche dirigée par le professeur Antonio Abate vient de publier une perspective sur ce sujet dans la revue Nature Reviews Materials. Ils ont étudié les effets de cycles thermiques multiples sur les microstructures et les interactions entre les différentes couches des cellules solaires en pérovskite. Ils concluent que le stress thermique est le facteur décisif dans la dégradation des pérovskites métal-halide. Ils en déduisent les stratégies les plus prometteuses pour accroître la stabilité à long terme des cellules solaires à pérovskite.

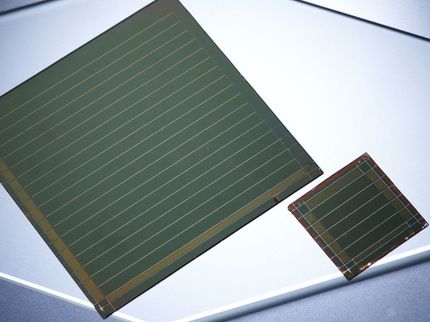

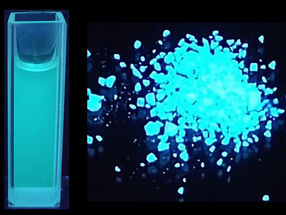

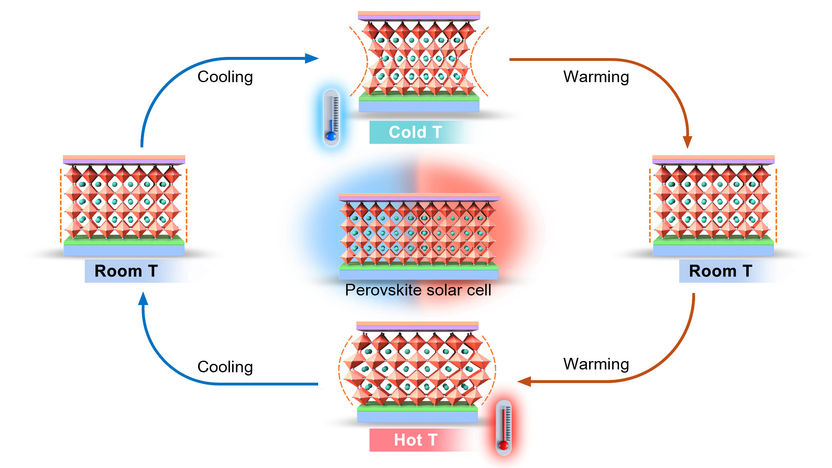

Au cours de l'expérience, des cellules solaires en pérovskite ont été refroidies à plusieurs reprises à moins 150 degrés Celsius, puis réchauffées à plus 150 degrés Celsius. Les changements dans la microstructure de la couche de pérovskite et les interactions avec les couches voisines ont été étudiés au cours des cycles.

Li Guixiang

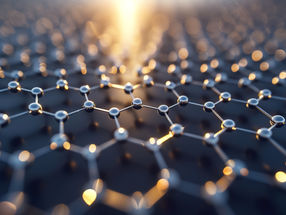

Les pérovskites constituent une vaste catégorie de matériaux aux propriétés semi-conductrices adaptées à la conversion de l'énergie dans une cellule solaire : les meilleurs d'entre eux, les pérovskites à halogénures métalliques, offrent déjà des rendements allant jusqu'à 27 %. La production de ces cellules solaires à couche mince nécessite particulièrement peu de matériaux et d'énergie, de sorte que l'énergie solaire pourrait devenir nettement moins chère. Cependant, lorsqu'ils sont utilisés à l'extérieur, les modules solaires devraient fournir un rendement pratiquement stable pendant au moins 20 à 30 ans. Dans ce domaine, les matériaux pérovskites peuvent encore être améliorés.

Des résultats sur plusieurs années

Une collaboration internationale de recherche dirigée par le professeur Antonio Abate vient de publier les résultats de plusieurs années de travail dans un article de synthèse publié dans la prestigieuse revue Nature Reviews Materials. Avec une équipe dirigée par le professeur Meng Li, de l'université de Henan, en Chine, et d'autres partenaires en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, en Suisse et en Allemagne, ils montrent que la contrainte thermique est le facteur décisif dans la dégradation des pérovskites à halogénures métalliques.

Des conditions difficiles dans la "vraie vie"

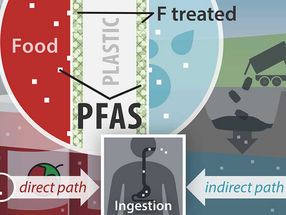

Lorsqu'ils sont utilisés à l'extérieur, les modules solaires sont exposés aux intempéries et aux saisons", explique M. Abate. Si l'encapsulation peut protéger efficacement les cellules de l'humidité et de l'oxygène atmosphérique, elles n'en sont pas moins exposées à des variations de température assez importantes, de jour comme de nuit et tout au long de l'année. Selon les conditions géographiques, les températures à l'intérieur des cellules solaires peuvent aller de moins 40 degrés Celsius à plus 100 degrés Celsius (dans le désert, par exemple).

Les effets des différences de température extrêmes sont étudiés

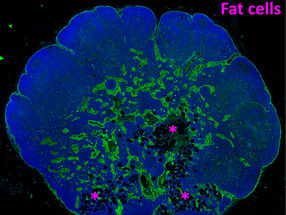

Pour simuler cette situation, les cellules solaires en pérovskite de l'étude ont été exposées à des différences de température beaucoup plus extrêmes au cours de plusieurs cycles : De moins 150 degrés Celsius à plus 150 degrés Celsius, et ainsi de suite. Le Dr Guixiang Li (alors post-doctorant à HZB, aujourd'hui professeur à la Southeast University, en Chine) a étudié comment la microstructure de la couche de pérovskite se modifiait au cours des cycles et dans quelle mesure les interactions avec les couches voisines étaient également affectées par les cycles de température.

Contrainte thermique à l'intérieur du film de pérovskite et entre les couches

L'ensemble de ces facteurs influe sur les performances de la cellule. En particulier, les cycles de température ont provoqué des contraintes thermiques, c'est-à-dire des contraintes à l'intérieur du film mince de pérovskite et entre les différentes couches adjacentes : "Dans une cellule solaire à pérovskite, des couches de matériaux très différents doivent être en contact parfait ; malheureusement, ces matériaux ont souvent des comportements thermiques très différents", explique M. Abate. Par exemple, les plastiques ont tendance à se rétracter lorsqu'ils sont chauffés, alors que les matériaux inorganiques ont tendance à se dilater. Cela signifie qu'à chaque cycle, le contact entre les couches se détériore. De plus, des transitions de phase locales et la diffusion d'éléments dans les couches adjacentes ont été observées.

La stratégie la plus prometteuse

Les équipes de recherche en ont déduit une stratégie visant à accroître la stabilité à long terme des cellules solaires en pérovskite. Le stress thermique est la clé", explique Abate. L'essentiel est donc de rendre les structures de pérovskite et les couches adjacentes plus stables face au stress thermique, par exemple en augmentant la qualité cristalline, mais aussi en utilisant des couches tampons appropriées. Les scientifiques soulignent l'importance de protocoles d'essai uniformes pour évaluer la stabilité lors des cycles de température et proposent une approche pour faciliter la comparaison entre les différentes études.

Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Anglais peut être trouvé ici.

Publication originale

Luyan Wu, Shuaifeng Hu, Feng Yang, Guixiang Li, Junke Wang, Weiwei Zuo, José J. Jerónimo-Rendon, Silver-Hamill Turren-Cruz, Michele Saba, Michael Saliba, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Jorge Pascual, Meng Li, Antonio Abate; "Resilience pathways for halide perovskite photovoltaics under temperature cycling"; Nature Reviews Materials, 2025-2-19